Неделя шестая по Пятидесятнице (Евангелие от Матфея, глава IX, стихи 1–8)

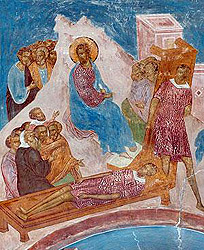

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

В сегодняшнем Евангелии мы слышим об одном из чудес Спасителя — об исцелении расслабленного, принесенного к дому, где находился Господь, и спущенного, как повествует в дополнение к сказанному святым апостолом Матфеем святой евангелист Марк, через кровлю по причине многолюдства (см.: Мк. 2, 4).

Этот несчастный человек был положен к ногам Спасителя несшими его и оставлен пред Ним, как некая немая мольба о помощи, мольба о сострадании и исцелении. И Господь, всегда милосердный и скоро приходящий к призывающим Его, конечно, не презрел этой мольбы, но умилостивился над страждущим. Однако какое слово изошло тогда из Его Божественных уст? Сказал ли Он расслабленному: «буди здрав», или «исцелился недуг твой», или «востани и ходи»? Нет, ни одно из этих слов вначале не прозвучало. Совершенно иные слова произнес Господь, столь необычные и удивительные, что они тут же смутили бывших здесь книжников и фарисеев, которые не замедлили обвинить Спасителя в хуле.

Слова эти были: Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. Странная вещь, молили Господа об исцелении, а Он говорит об отпущении грехов. Почему?

Наверное, ответ на этот вопрос может подсказать сама окружающая нас действительность. С чем приходят люди к Богу чаще всего? Приходят с тем, из чего состоит наша жизнь, а она все больше состоит из различных прискорбностей, житейских нужд и неудач, всевозможных напастей, среди которых не последнее место занимают телесные недуги. И вот все это-то и служит чаще всего причиной обращения человека к Богу за помощью. Кто-то, конечно, возразит, что это характерно в основном для людей маловерующих, далеких от Церкви, совершенно светских. Пожалуй, и так. Но можно, впрочем, пристальнее всмотреться и в самих себя. Мало кто из нас осмелится сказать, что вся его жизнь представляет собой пламенное стремление к Богу, что его молитва всегда усердна и внимательна, а душевное око бодренно и ясно. Нет, практически все мы так или иначе жалуемся на свое собственное нерадение, на то, что молиться трудно, ум во время молитвы отбегает и бывает занят какими-то совершенно посторонними предметами, да и вообще нелегко бывает в своей наполненной заботами жизни найти время для занятий духовных. Но как все порой изменяется, когда посещает нас какая-то нешуточная скорбь, беда или болезнь наших близких, а то и наша же собственная!

Тогда мы совершенно по-другому начинаем молиться, наши прошения становятся осмысленными и прочувствованными, а нередко им сопутствуют и от души проливаемые слезы. Понимая, что помощи ожидать уже больше не от кого, мы тогда по-настоящему обращаемся к Богу и ждем милости от Него. Что же, и слава Богу, когда так. Это, по крайней мере, свидетельствует о нас как о людях верующих, на Бога надеющихся, и само по себе это совсем неплохо.

Плохо другое. Мы видим внешнее зло и страшимся его, но не замечаем зла внутреннего, того зла, которое по большей части почти всегда с нами. Это зло — наши грехи. На это-то зло, неизмеримо более страшное, и обращает наше внимание Господь в сегодняшнем евангельском чтении. Он говорит как бы так: «Вы просите исцеления ваших недугов, спасения от бедствий, но на самом деле более этого нуждаетесь вы в прощении грехов. И именно об этом должно вам в первую очередь молиться».

Что такое есть грех, братия и сестры? Обще говоря, это любое преступление заповедей Божиих, любое противление Божественной воле. Грех заставил наших праотцев оставить рай, так же и нас сегодня он отлучает от Бога, делает неспособными воспринимать Божественную благодать. Мы, люди, как и все сотворенное Богом, не имеем жизни в себе, но живем, будучи причастными к ее единственному источнику — Богу. Поэтому, отлученные от Бога грехом, мы умираем если не физически, то душевно. Поэтому и должен любой сознательный человек ненавидеть грех, всячески убегать от него, ибо страшнее его, по слову Иоанна Златоуста, действительно нет ничего.

Но опять-таки, возможно, что кому-то покажется, что все вышесказанное должно составлять предмет внимания и беспокойства лишь для людей, чьи души отягчены грехами тяжкими, как принято их называть, смертными, такими, что их и скрыть-то порой трудно. А прочие, дескать, причин для серьезного беспокойства не имеют. Но так может думать лишь тот, кто не понимает, что значит грех в жизни человека, насколько владеет он им. «Лукавый князь тьмы, — говорит преподобный Макарий Великий, — облек грехом душу, все существо ее, и всю осквернил, всю пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облек ее в порфиру тьмы»[1]. Этот же святой отец сравнивает грех с некоей сокровенной силой тьмы, пребывающей в сердце[2]. Образно говоря, грех — это яд, который отравляет собой человеческую душу, убивает ее; он есть некое всесовершенное зло. И поэтому, братия и сестры, вряд ли можно всерьез рассуждать о том, много ли в нас этого зла или мало, достигает его количество какого-то критического уровня или является «допустимым». А в том, что никто из нас не свободен от греха, уверяет и то, что никто, как сказано, не избежит греха, хотя бы и один день был его жития на земли[3]. И праведник, как говорит Писание, семь раз падает на день[4].

Почему же мы не замечаем своих грехов, не знаем их и, как следствие того, не осознаем своей греховности в полной мере? Причин тому немало. И сам мир этот во зле лежит и все более погружается во зло, и на фоне его человеку собственный грех зачастую попросту неприметен, даже и не представляется грехом. Кроме того, мы мало внимаем себе, мало испытываем свою совесть, редко заглядываем в свою душу, чаще всматриваясь, наоборот, в переменчивые образы того, что нас окружает, и потому очень плохо знаем самих себя. Наконец, застит очи наши и враг наш, отец всякой лжи, мешая нам как следует осознать, кто мы, что происходит с нами, что удаляет нас от сотворившего нас Бога.

Поэтому познать себя и грехи свои такими, каковы они есть, очень трудно. Оттого-то и говорит преподобный Исаак Сирин, что человек, познавший себя и «восчувствовавший грехи свои лучше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых», и что «кто один час провел, воздыхая о душе своей, тот выше доставляющего пользу целому миру своим лицезрением» [5].

Плач о своих грехах, а точнее, о своей греховности, всегда составлял неотъемлемую принадлежность жизни святых. Святитель Игнатий (Брянчанинов) называет душу человека убитой грехом и недоумевает, какое иное делание может избрать себе человек, кроме как плач над этой душой[6]. И у многих из великих египетских отцов времен расцвета монашества находим мы то же сравнение души с мертвецом, над которым потребно проливать слезы день и ночь [7]. Даже если ты взыдешь на верх совершенства, говорит один из отцов, об оставлении грехов все равно молись[8]. Вспоминал свои прежние грехи против христиан с сердечным сокрушением великий апостол языков Павел; оплакивал свое отречение до самой своей мученической кончины первоверховный апостол Петр. Почему же так внимательны и нетерпимы были даже к малейшей неправости в сердце своем святые, почему так страшились всякого греха?

Грех вошел в этот мир диаволом: он первый согрешил, он есть первый грешник. И оттого любой грех есть ниточка, соединяющая человека с ним. И ниточка эта по причине нашей невнимательности и неосторожности в нашей жизни превращается чаще всего во множество тягчайших и крепчайших пут. Мы все знаем, братия и сестры, об уготованном диаволу огненном озере и потому не можем не понимать, как страшно быть связанным с ним не только тогда, по Страшном Суде, но уже и сейчас, в этой жизни.

Вместе с тем под рукой у каждого из нас всегда есть оружие, способное эти страшные путы расторгнуть, — это искреннее покаяние. Но мы, к сожалению, редко как следует пользуемся им. Нет, мы каемся в своих грехах, исповедуем их — этого не отнять. Но ведь земля нашего сердца практически ни на мгновение не перестает производить плевелы и терние греха. А раз так, то и покаяние наше должно быть непрестанным, оно должно быть постоянным настроем и содержанием нашей души. И если кто-то скажет, что это тяжко и невыносимо, то можно легко возразить, что это вовсе не так. Тяжек и невыносим для души грех, она томится от греха, болеет от него, он служит для нее причиной всех несчастий и скорбей. А покаяние врачует душу, приносит ей неизъяснимую отраду. И, наверное, практически каждому не однажды приходилось самому это переживать, когда после чистого и искреннего покаяния точно какой-то невидимый груз спадал с души, точно палящий зной угашался легким и освежающим дождем.

Нельзя, братия и сестры, никак нельзя быть равнодушными к тому, что происходит в наших сердцах, нельзя не замечать того зла, которое кажется незначительным. Духовный закон гласит: нерадеющий о малом зле впадает в великое. И самая наша жизнь это подтверждает, так что нам порой случается по-настоящему пасть, чтобы задуматься наконец над тем, какие страсти еще находят себе место в нашей душе. Кроме того, как говорит преподобный Макарий, грехи и пороки человеческие подобны своего рода цепи, будучи теснейшим образом соединены между собою и друг от друга происходя, как, например, ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия, тщеславие от неверия и т. д.[9] И потому, не желая бороться с какими-то небольшими, как кажется, грехами, которые представляются нам вполне безобидными, мы лишаем себя силы и в борьбе против тех грехов, которые, будучи постыдными, действительно тяготят и мучают нас.

Господь неизреченно любит нас, но Господь же непримиримо ненавидит грех. Для того чтобы освободить нас от него, Он и пришел на эту землю и претерпел смерть. И, как говорят некоторые учители Церкви и богословы, Господь, если бы то потребовалось, готов был бы подъять для уничтожения силы греха и тысячи других смертей. И Он ищет такой же непримиримой ненависти ко греху и от нас, ищет нашего усердия и нашей борьбы со грехом, чтобы затем даровать нам свободу. И Он, Которому открыто человеческое сердце, конечно же, знает, что в нас есть от немощи нашей, с чем боремся мы, но не преуспеваем, и что в нас — от нашего нерадения и беспечности.

И потому, если мы оставляем борьбу, если мы миримся со грехом, то мы оказываемся среди тех, кто, по слову Божию, ни холоден, ни горяч, кто из-за этого так мерзок Господу, что Он обещает извергнуть его из уст Своих (см.: Откр. 3, 16).

Да, братия и сестры, если бы мы уразумели все сие как должно, то, наверное, никогда бы не было у нас нужды в каких-то иных побуждениях к ревности и усердию в своей христианской жизни. Знали бы мы и как молиться, и о чем, и совсем с другими чувствами представали бы пред Богом, исповедуя Ему Свои грехи, и совсем иначе относились бы к тому, что окружает нас в этом мире.

Но вот наша общая беда — это какое-то страшное расслабление всех духовных сил, какая-то жалкая слабость! Однако, братия и сестры, расслаблен был и тот несчастный, которого, как слышали мы в сегодняшнем Евангелии, принесли к Спасителю прямо на одре его, с которого не мог он сойти. Принесли его четыре мужа, а он лишь не противился им, но с радостью и верой позволял им нести его ко Христу. Некоторые толковники под образом сих мужей видят четырех Евангелистов, проповедь которых если не несет, то по крайней мере настойчиво призывает нас с широких распутий этого мира на узкий путь покаяния. Не будем же противиться этому призыву, братия и сестры, и, всецело покорившись, последуем ему, отдадимся во власть тех глаголов вечной жизни, которые донесены ими до нас.

Расслабленный, получив отпущение всех грехов своих, сподобился затем услышать и другие слова: Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И люди, сказано, прославили Бога, давшего такую власть человекам. И мы с вами, братия и сестры, если пойдем путем покаяния, если не отпадем от этого пути, невзирая на всю трудность его и прискорбность, то, конечно, услышим над собою Божественный глас: Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. И немощные силы наши укрепятся, и тягостное расслабление оставит нас, и жизнь для Бога перестанет быть для нас трудной. И путем ее скоро потечем мы в Дом свой Небесный, уготованный нам от века. И, достигнув его, прославим, конечно же, Господа, даровавшего нам такую милость! Аминь.

[1] Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, Послание и слова. Беседа 2, 1. [Печатается по изданию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1904.]. М.: Правило веры, 2002. С. 55.

[2] Там же. С. 56.

[3] Иов. 14, 3-5.

[4] Пр. 24, 16.

[5] Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина. Слова подвижнические. Сл. 41. [Репринт. воспр.: Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1911.]. М.: Правило веры, 1993. С. 175.

[6] Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. 1. М.: Паломник, 2001. С. 210–211.

[7] Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002. С. 315.

[8] Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо, преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы. М.: Даръ, 2005. С. 438.

[9] См.: Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, Послание и слова. Беседа 40, 1. [Печатается по изданию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1904.]. М.: Правило веры, 2002. С. 400–401.